Sprinkleranlagen: Spezifikation

Facility Management: Sprinkleranlagen » Strategie » Ausschreibung » Spezifikation

Sprinkleranlagen

Eine Sprinkleranlage ist ein zentraler Baustein im ganzheitlichen Brandschutzkonzept. Ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von sorgfältiger Planung, solider Montage, behördlicher und versicherungstechnischer Abstimmung sowie einer kontinuierlichen Wartung ab.

Wesentliche Erfolgsfaktoren für einen zuverlässigen Betrieb sind eine ganzheitliche Planung unter Berücksichtigung von Baukonstruktion, Nutzung, Brandlast und Schnittstellen (Gebäudetechnik, Prozesse, Lagertechnik)m die konsequente Einhaltung aller Normen und Regeln (EN, NFPA, VdS, lokale Vorschriften), eine transparente Dokumentation und regelmäßige Schulungen des Personals, sowie regelmäßige Inspektionen und Wartungen, um Funktionssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

Diese Spezifikation kann in nahezu jedem Bau- und Nutzungskontext angewendet werden. Projekt- oder nutzungsspezifische Besonderheiten sind bei Bedarf hinzuzufügen, damit eine passgenaue und vorschriftskonforme Auslegung sowie ein reibungsloser, sicherer Betrieb gewährleistet sind. Abweichungen oder Erweiterungen können durch spezifische lokale Vorschriften, Versicherungsbedingungen (z. B. VdS, FM Global), Gebäudenutzungen oder besondere Brandrisiken erforderlich sein.

- Zweck

- Richtlinien

- Leistungsumfang

- Systemvarianten

- Korrosionsschutz

- Schnittstellen

- Sonderbereiche

- Befestigung

- Frostschutz

- Energieversorgung

- Gebäudeleittechnik

- Beschilderung

- Explosionsschutz

- Brandschutztechnische

- Baustellenkoordination

- Dokumentation

- Instandhaltung

- Betriebskosten

Zweck

Sprinkleranlagen sind automatische Feuerlöschanlagen, die bei Hitzeeinwirkung durch einen Brand selbsttätig in dem betroffenen Bereich auslösen.

Sie tragen wesentlich zum Personen- und Sachschutz bei und können die Ausbreitung von Bränden stark begrenzen oder verhindern.

Grundprinzip: Bei steigender Temperatur öffnet sich der Sprinklerkopf (Thermoelement, Glaskolben oder Schmelzlot), sodass Löschwasser direkt in den Brandherdbereich abgegeben wird.

Ziel: Frühe Brandbekämpfung, Minimierung von Brand- und Folgeschäden, sicherer Gebäudebetrieb.

Normen und Richtlinien

Sprinkleranlagen unterliegen verschiedenen nationalen und internationalen Regelwerken.

Zu den wichtigsten gehören:

EN 12845: Europäische Norm für automatische Sprinkleranlagen.

NFPA 13: US-amerikanische Richtlinie (National Fire Protection Association).

VdS CEA 4001: Deutsche bzw. europäische Richtlinie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft.

FM Global Standards: Vorgaben des Industrieversicherers FM Global.

Planung und Auslegung

Brandrisikoanalyse: Ermittlung der Brandlast, Nutzung und Raumgeometrie.

Hydraulische Berechnung und Dimensionierung von Wasservorrat, Pumpenleistung und Rohrleitungssystem.

Erstellung von Sprinklerlagenplänen und Abstimmung mit Behörden, Versicherern und dem Bauherrn.

Wasserversorgung

Wasservorratsbehälter (z. B. Sprinklertank, Löschwasserbehälter) oder Anbindung an das öffentliche Versorgungsnetz.

Pumpenstation(en), ggf. mit Diesel-Notpumpe, inkl. aller erforderlichen Armaturen (Rückschlagklappen, Drucküberwachung, Absperrungen).

Alarmventilstationen (nass, trocken, Deluge oder Preaction), jeweils mit passender Steuer- und Meldetechnik.

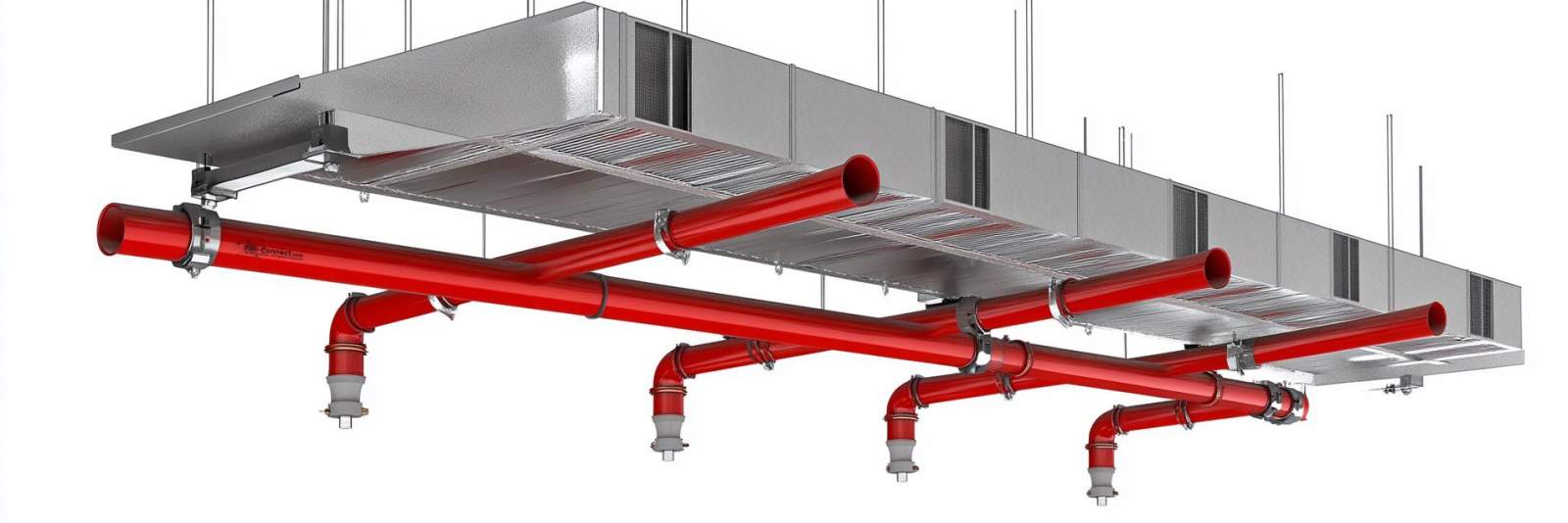

Rohrleitungsnetz und Sprinklerköpfe

Haupt- und Unterverteilungen bis in alle relevanten Gebäudebereiche.

Sprinklerleitungen (z. B. in oder unter der Decke, in Doppelböden, Hohlräumen).

Sprinklerköpfe passend zur Anwendung (pendent, upright, sidewall, ESFR, wassernebel- oder schaumfähige Köpfe).

Nasssystem

Häufigste und einfachste Variante. Die Leitungen sind ständig mit Wasser gefüllt.

Anwendung in frostfreien Gebäudebereichen ohne besonderen Schutzbedarf (z. B. Bürogebäude, Warenhäuser).

Trockensystem

Leitungen sind mit Druckluft bzw. Gas gefüllt. Wasser tritt erst im Brandfall nach Öffnen der Sprinkler ein.

Geeignet für frostgefährdete Bereiche (Parkhäuser, Vordächer, unbeheizte Lager).

Preaction-System

Kombination aus Trocken- und Meldeanlage. Auslösung erfolgt durch zusätzliche Detektoren oder Systeme.

Empfohlen in Bereichen mit hohem Wasserschadensrisiko (z. B. Serverräume).

Werkstoffe und Korrosionsschutz

Rohre und Fittings: Üblicherweise Stahl (verzinkt, schwarz), Edelstahl oder geeignetes Kunststoffrohr (z. B. CPVC).

Korrosionsschutz: Abhängig von der Wasserqualität, der Umgebungsfeuchte oder chemischen Belastung. Innenbeschichtungen, verzinkte Oberflächen oder Edelstahlausführungen können erforderlich sein.

Außenkorrosion: In aggressiven Umgebungen (z. B. Meerwasser, Chemieanlagen) ist eine zusätzliche Beschichtung oder spezielle Werkstoffwahl zu beachten.

Gebäudetechnik (Elektro, Lüftung, HKLS)

Platzbedarf für Pumpen und Rohre in Technikzentralen, abgehängten Decken, Kabeltrassen.

Abstimmung der Rohrnetze in Schächten oder Unterdecken sowie der Stromversorgung für Pumpen.

Brandschutztechnische Bauteile

Brandschutzklappen, -türen und -wände: Durchführungen mit Brandschutzmanschetten oder -mörtel.

Aufschaltung der Sprinkleranlage auf vorhandene Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen.

Deckenschutz, Objektschutz und Sonderbereiche

Deckenschutz: Flächendeckende Anordnung von Sprinklern unter der Decke. Einhaltung von Abständen zu Lagergut und Einbauten.

Objektschutz: Ergänzende Sprinkler für Maschinen, Gefahrstofflager, Schaltschränke, Förderanlagen, Hochregale, Paternosteranlagen etc.

Sonderbereiche: Frostgefährdete Zonen (Außenbereiche, Vordächer) → Trockensysteme oder Frostschutzmittel.

Reinräume, EDV-Bereiche → Preaction-System oder alternative Löschmethoden (z. B. Gaslöschanlagen), sofern Wasserschäden minimiert werden müssen.

Befestigung und (Seismische) Auslegung

Rohrbefestigungen: Tragfähigkeit und Brandschutzanforderungen müssen gewährleistet sein (z. B. Einhaltung der zulässigen Spannweiten, Abhängungen).

Seismische Auslegung: In Erdbebengebieten oder nach Vorschriften (z. B. IBC – International Building Code) sind zusätzliche Befestigungen, Verstrebungen oder Kompensatoren zum Schutz der Rohrleitungen notwendig.

Frostschutz

Beheizung von Sprinklerräumen, Pumpenstationen oder Leitungsverläufen bei niedrigen Außentemperaturen.

Trockensysteme in Außen- oder unbeheizten Bereichen.

Frostschutzmittel (z. B. Glykol oder Glycerin) nur unter Beachtung der Vorgaben zur Brennbarkeit und Viskosität – in Europa seltener zulässig.

Energieversorgung und Redundanz

Pumpenantrieb: Elektrisch (ggf. zwei Einspeisungen) oder Diesel, häufig in Kombination als Redundanz.

Notstromversorgung: USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Steuer- und Meldetechnik sowie ggf. Notstromaggregate.

Netztrennung: Ein separater Einspeisepunkt für Sprinklerpumpen kann vorgeschrieben sein, um Ausfälle durch Gebäude-Störungen zu vermeiden.

Brandmelde- und Gebäudeleittechnik

Aufschaltung auf BMZ: Alarm- und Störmeldungen werden zur Brandmeldezentrale oder direkt zur Feuerwehr geleitet.

Integration in die Gebäudeleittechnik (GLT): Visuelle Überwachung von Drücken, Ventilstellungen und Alarmzuständen; ermöglicht zentrale Störungsanzeigen und Protokollierung.

Kennzeichnung und Beschilderung

Leitungskennzeichnung: Üblicherweise rote Lackierung oder Beschriftung gemäß lokaler Normen (z. B. RAL 3000 „Feuerrot“).

Ventilstationen und Alarmventile: Klare Beschilderung mit Ventilnummern, Zonenkennungen, Prüf- und Entleerstellen.

Sicherheitskennzeichnungen: Flucht- und Rettungspläne, Hinweise für Feuerwehr, Bediener oder Wartungsdienste.

Explosionsschutz (ATEX) – falls relevant

ATEX-Zonen: Bei brennbaren Stäuben, Gasen oder Flüssigkeiten sind explosionsgeschützte Komponenten (Sprinklerköpfe, Armaturen, elektrische Bauteile) zu verwenden.

Erdung und Potenzialausgleich: Vermeidung elektrostatischer Aufladung; evtl. zusätzliche Schutzmaßnahmen im Rohrnetz.

Logistik und Baustellenkoordination

Baustelleneinrichtung: Platzbedarf für Montagematerial, Lagerung von Rohren und Armaturen, ggf. Kranstellung.

Zeitplanung: Abstimmung mit anderen Gewerken (Elektro, HLK, Trockenbau), um Kollisionen bei der Leitungsführung oder Durchbruchsplanung zu vermeiden.

Zugänglichkeit: Klären von Aufzug- und Treppennutzung, Gerüststellung etc. für die Montage.

Druck- und Dichtheitsprüfung

In der Regel 1,5-facher Betriebsdruck oder gemäß lokalen Vorschriften.

Protokollierung der Ergebnisse.

Funktionsprüfung

Test der Alarmventilstationen, Durchflussschalter und Meldeeinrichtungen.

Simulation von Sprinklertests (Zonenchecks, ggf. Sprinklerheads austauschen und auslösen).

Wartung und Instandhaltung

Regelmäßige Inspektionen: Sichtkontrollen, Überprüfung von Drücken, Ventilstellungen und Alarmmeldungen.

Wartungsintervalle: Richtet sich nach Normen (EN 12845, NFPA 25, VdS 2092) und Herstellervorgaben.

Instandsetzung: Austausch defekter Sprinklerköpfe, Dichtungen, Pumpenersatzteile.

Dokumentation: Fortschreiben des Wartungs- und Prüfbuchs, Aufbewahrung aller Protokolle.

Nachhaltigkeit und Betriebskosten

Ressourcenschonung: Minimierung von Wasserverlusten bei Prüfungen (Rückführung ins System, Nutzung von Prüfleitungen).

Energieeffizienz: Optimierte Pumpendimensionierung, gegebenenfalls Frequenzumrichter.

Langlebigkeit: Materialwahl für langfristigen Korrosionsschutz, modulare Systemkonzepte für Um- und Rückbau.